인간의 뇌와 의식

"안된다 이 노옴”이라는 호통과 “군관 나으리, 군관 선생님, 군관 동무”라는 아부를 번갈아 하며 몸부림치는 서슬에 마침내 링거줄이 주사바늘에서 빠져 버렸다. 혈관에 꽂힌 채인 주사바늘을 통해 피가 역류해 환자복과 시트를 점점 물들였다. 피를 보자 어머니의 광란은 극에 달했다.

“이 노옴, 게 섯거라. 이 노옴, 나도 죽이고 가거라 이 노옴.”

어머니는 눈물이 범벅된 얼굴로 이를 갈았다. 틀니를 빼놓아 잇몸만으로 이를 가는 시늉을 하는 게 얼마나 처참한 것인지 나말고 누가 또 본 사람이 있을까. 이게 꿈이었으면, 꿈이었으면. 어머니는 이 세상 소리가 아닌 기성을 지르며 머리카락을 부득부득 쥐어 뜯다가 오줌을 받아 내는 호스도 다 뜯어버렸다. 피비린내가 내 정신을 혼미케 했다. 퍼뜩 정신이 나서 구원을 청하려 나가려는데 어머니의 기성이 바깥까지 들렸던지 간호원이 뛰어왔다...

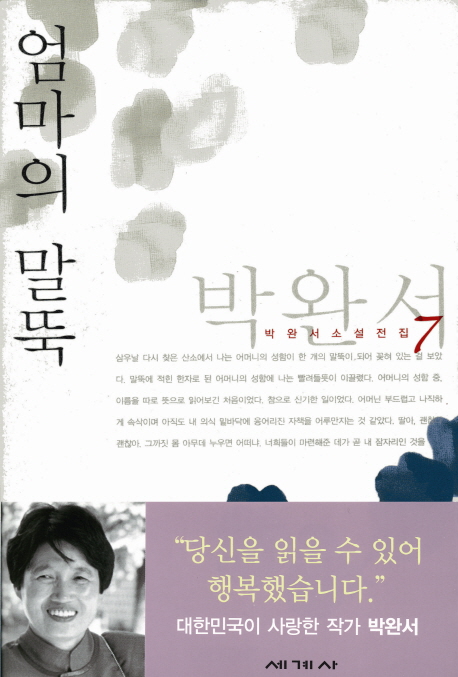

박완서 작가의 <엄마의 말뚝>에 나오는 장면이다. 주인공의 어머니가 여든여덟의 나이에 골반 골절을 당해 병원에서 수술 받은 날, 혼돈 증상과 이상행동 증상을 동반한 섬망이 발생한다. 6ˑ25 시절 아들을 잃은 트라우마가 있었던 엄마는 힘든 수술을 받은 날 밤에 오래된 기억과 현재의 상황을 구분하지 못하고 마치 그 시절로 돌아간 듯, 공포와 분노, 불안의 감정에 휩싸이게 된다. 나이가 들수록 아름다워진다며 어머니를 사랑했던 주인공은 하룻밤 사이에 확 달라진 엄마를 보면서 괴로워한다.

이처럼 인간이 타인을 바라볼 때에는 그 사람의 겉모습 뿐 아니라, 그 사람의 말과 행동을 기초로 그 존재를 인식하게 된다. 어떤 한 사람의 말과 행동의 패턴은 그 사람이 가진 ‘의식’을 따라 만들어지게 되는데, 인간은 어떻게 다른 생명체들과 다른, 아주 특징적인 ‘의식’을 가지게 된 것일까?

우리가 ‘의식’이라고 부르는 것은 두 가지 측면에서 생각할 수 있다. 이중에 한 가지 측면은, “우리가 얼마나 깨어있는가?“이다. 정상적인 일상생활을 하고 규칙적인 수면 패턴을 가지고 있는 사람이라고 할지라도, 늘 명료하게 깨어있는 것은 아니다. 늦은 밤까지 힘든 일을 하거나 공부를 하다보면, 나도 모르게 어느 순간 잠들어 버리는 기면 상태가 될 수 있다. 또한 뇌의 기능을 방해하는 뇌염이나 뇌졸중, 뇌종양 등과 같은 특정 질병을 앓게 되면, 아무리 큰 소리나 통증을 유발하는 자극을 주어도 쉽사리 눈을 뜨거나 반응을 하지 못하는 혼수상태가 될 수도 있다. 이와 같이 우리가 “의식이 있다.”라고 말을 할 때에는 “잘 각성해있다.”라는 뜻으로 쓰일 수 있다.

그리고 ‘의식’의 좀 더 고차원적인 다른 한가지 측면으로는, “우리가 ‘나’와 내가 아닌 다른 것에 대해 얼마나 잘 인지하느냐”를 의미한다. 이런 측면에서의 의식이 잘 작동하기 위해서는, 먼저 ‘나’와 ‘내가 아닌 다른 것’의 구분이 우선되어야 한다. ‘나’라는 것을 정확하게 말로 풀어서 설명하기는 매우 어렵지만 ‘나’에 대한 일반적인 관점들을 생각해보면, ‘나’라는 것은 신체에 국한된 의미가 아님을 대부분 동의할 것이다. 매일 빠지는 머리카락, 일주일에 한 번씩 잘려나가는 손톱, 초등학생 때 발치한 유치들, 그리고 암과 같은 병 때문에 수술로 잘라낸 나의 신체 조직들은 분명하게 ‘나’라고 말할 수 없는 것들이다. 즉, ‘나’라는 존재는 눈에 보이지도 않고 만질 수 있는 물질인 신체로 구분되는 것이 아니라, 우리가 분명히 존재한다고 알고 있는 ‘의식’에 기초하고 있는 것이다.

우리가 ‘의식’을 이용해서 ‘나’라는 것을 인지하였다면, 다음은 ‘내가 아닌 것’을 어떻게 인지하는가를 생각해보자. 우리는 먼저 ‘내가 아닌 것’의 모양, 냄새, 소리, 온도, 단단함 등을 우리의 감각기관을 통해 보고, 맡고, 듣고, 만져봄으로써, ‘내가 아닌 것’의 정보를 얻게 된다. 이렇게 감각기관을 통해 얻어진 ‘정보’들은 전기적 신호로 전환되어 감각신경으로 전달되고, 이 전기 신호는 감각신경을 타고 뇌로 전달된다. 뇌에서는 이렇게 받아들인 정보들을 분석하여 과거의 기억을 토대로 이 정보의 의미와 실체를 판단하게 된다. 여기서 더 나아가, 뇌는 우리로 하여금 이 정보들과 관련된 다양한 감정들을 일으키게 할 수 있으며, 우리의 생존에 유리한 행동을 결정하는 아이디어를 떠올리게 해준다.

물론 단순히 외부의 정보를 입력받아 적절한 판단을 내리게 하는 기능은 인간이 아닌 다른 동물들의 뇌도 할 수 있다. 그러나 인간의 뇌는 다른 생명체의 뇌와는 다른 특징을 분명히 가지고 있는데, 이런 특징을 뇌의 해부학적 부위에 따라 구분할 수 있다.

먼저, 우리 뇌의 가장 뒤와 아래 부분, 여기는 우리 뇌의 가장 원시적인 부위이다. 이 부분은 중력을 인지하여 우리 몸의 균형을 잡는 기능, 식욕과 성욕, 혈압과 호흡 유지와 같은 자율 기능을 담당한다. 특정 공간에서 자신의 위치를 인지하고 균형을 잘 잡아서 먹잇감에게 달려들어야 하는 파충류들에서도 우리 뇌의 가장 뒤와 아래에 해당하는 부분을 찾아볼 수 있기 때문에, 이 부분을 ‘파충류의 뇌(reptilian brain)’이라고 부른다.

다음은 뇌의 중심부에서 앞으로 뻗어있는 변연계(limbic system)라고 불리는 부분이다. 이 부분에서는 감정과 사회적 계급을 인지하는 기능을 하고 있다. 자식을 키우고 동족을 사랑하며 사회적 기능을 해야 하는 원숭이, 늑대, 개와 같은 포유류에서도 해당하는 부위가 발견되므로 ‘포유류의 뇌(mammalian brain)’라고 부르고 있다.

드디어 신피질(neocortex)이라고 하는, 우리 뇌의 가장 위와 앞, 그리고 가장 겉 부분까지 왔다. 여기서 더 자세히 보면, 인간은 다른 동물들의 뇌 보다 앞부분이 특히 더 발달해있고, 여기를 전전두피질(prefrontal cortex)이라고 한다. 이 부위에서는 미래에 일어날 일을 시뮬레이션하고 계획하며, 윤리, 종교와 같은 눈에 보이지 않는 개념에 기초해서 우리의 감정과 충동을 적절히 조절하고 비도덕적인 행동을 하지 않도록 하는 기능을 한다. 즉 인간을 인간답게 만들어 주는 부위이기 때문에, ‘인간의 뇌(human brain)’라고 부를 수 있는 것이다.

이처럼 다른 동물들과는 확연히 구분되는 인간의 뇌를 이용해서, 약 7만년에 불과한 기간 동안 호모 사피엔스는 지구상에 그 종족을 번성할 수 있었고, 다른 동물들에게는 발견되지 않는 업적을 남겨왔다. 여기에 과학이라는 학문 체계는 그 발전의 속도를 더욱 가속시켜 우주의 근원과 미스터리들을 풀어나가고 있는 중이다.